二大事

今月19日の「綵の会」で演奏する四季の眺を練習するべぇと、譜面を引っ張り出す。この曲は「いつでも半暗譜状態だがいつまでたっても暗譜に至らない」という、いくつかある曲の一つだ(他に磯千鳥、松竹梅、新青柳など)。ともかく、譜面に逆の折りグセをつけるためにジャバラを作っている(使い込んでいないから折れ目が硬いのではなく、折れ目があちこちで裂けてくるのを製本テープで補修しているから、逆ジャバラにきつく矯めないと平らにならないのだ)と、譜の裏のメモ書きが目に入る。なになに、「今日のポイント」とな。

今日のポイント

・「もうちょっと吹いていいです」

・琴古譜の性格上、「点」の音楽に陥りやすい。線を描く様に、線の太さ、濃淡等でイロをつける。筆のイメージ。たまに墨つける。

・特にゆっくりのトコ、一音に笹の葉の構造。棒吹きになっとる。

・音の上っツラをなぞらない。ゆっくりでも丁寧に、表情付けて。

いつのものかしかとは覚えていないが、まあ20代半ばまでの、稽古のあとの備忘録。今の私の半分かそれ以下の年齢の若造が書いたものだ。もちろん自省のメモなどではなく、師匠に言われたことをそのまま、もしくは多少噛み砕いて書いてあるだけのことで、要は「こういうところを叱られた」である。懐かしい…などとは言っていられない。「もうちょっと…」を除けば、残る3項目はいずれも三曲・本曲を貫く琴古吹きの金科玉条と云って差し支えない事柄だ。

私は三十代後半からようやく本気で竹に向き合うようになり、師匠もそれに応じてスパルタンな稽古をつけてくれるようになった…というようなことを以前に書いたが、指南の内容やレベルが大きく変わったわけではない。教えてもらえるのはもれなく大事なことなのであり、私がそれを未消化のままでも「まあいいか、ひとまず教えたぞ」で次へ進んでいたのが、「何度でも教えるから及第点をとれるまで何度でも続けなさい」になっただけのことだ。これは稽古の実質値下げと云える。有り難い、有り難い。

LX100

さて、肥後のいくさまであと数日。今回は “あえて” 昨秋の田辺と全くの同条件で揃えようかと考えていたのだが、そこへ「よせよせ、前と同じなんてつまらない」と耳元でささやく、よく通るガラス質の声あり。そうだな、自分で自分を押し止めてどうするよって話だ。よりにもよっていちばん大事なところを変えてやろうじゃないの。

おっと、出陣までに入稿入稿。こちらも大事。

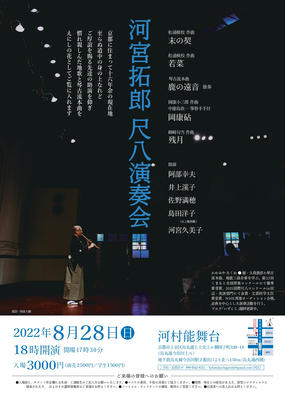

これから会の日まで、記事末にこいつを貼りつけていこう。みなみなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

今日のポイント

・「もうちょっと吹いていいです」

・琴古譜の性格上、「点」の音楽に陥りやすい。線を描く様に、線の太さ、濃淡等でイロをつける。筆のイメージ。たまに墨つける。

・特にゆっくりのトコ、一音に笹の葉の構造。棒吹きになっとる。

・音の上っツラをなぞらない。ゆっくりでも丁寧に、表情付けて。

いつのものかしかとは覚えていないが、まあ20代半ばまでの、稽古のあとの備忘録。今の私の半分かそれ以下の年齢の若造が書いたものだ。もちろん自省のメモなどではなく、師匠に言われたことをそのまま、もしくは多少噛み砕いて書いてあるだけのことで、要は「こういうところを叱られた」である。懐かしい…などとは言っていられない。「もうちょっと…」を除けば、残る3項目はいずれも三曲・本曲を貫く琴古吹きの金科玉条と云って差し支えない事柄だ。

私は三十代後半からようやく本気で竹に向き合うようになり、師匠もそれに応じてスパルタンな稽古をつけてくれるようになった…というようなことを以前に書いたが、指南の内容やレベルが大きく変わったわけではない。教えてもらえるのはもれなく大事なことなのであり、私がそれを未消化のままでも「まあいいか、ひとまず教えたぞ」で次へ進んでいたのが、「何度でも教えるから及第点をとれるまで何度でも続けなさい」になっただけのことだ。これは稽古の実質値下げと云える。有り難い、有り難い。

LX100

さて、肥後のいくさまであと数日。今回は “あえて” 昨秋の田辺と全くの同条件で揃えようかと考えていたのだが、そこへ「よせよせ、前と同じなんてつまらない」と耳元でささやく、よく通るガラス質の声あり。そうだな、自分で自分を押し止めてどうするよって話だ。よりにもよっていちばん大事なところを変えてやろうじゃないの。

おっと、出陣までに入稿入稿。こちらも大事。

これから会の日まで、記事末にこいつを貼りつけていこう。みなみなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

PR

コメント

プロフィール

HN:

河宮拓郎(カワミヤタクオ)

性別:

非公開